光影岁月

2021年08月12日

逾半世纪以来,香港戏院的营运模式不断转变, 见证本港电影业潮流更替,也反映时代变迁。

凡有人聚居之地,必衍生坊众娱乐。香港在上世纪初已出现电影放映活动,至六、七十年代,戏院便超过100间1。当年其中一家大型戏院是位于秀茂坪的金茂坪戏院,1978年戏院开幕时邀请了多位影视红星如白彪、潘冰嫦、艾飞、廖淑仪、芬妮等亲临现场,场面盛大。在秀茂坪长大的关达权说,小时候最期待一家人到金茂坪戏院看电影。他忆述七十年代戏院熙攘如市集,「戏院外聚满小贩,卖竹蔗、鱼蛋、炒栗子……以前会买蔗入去一边咬一边看戏。」对戏院情景记忆犹新,对主角剧情却印象模糊,他笑说:「小朋友不懂电影,只享受有食有玩的过程。」

像金茂坪一类大型戏院多为单幢式建筑,影厅座位逾千,划分成堂座和超等,堂座再分前、中、后座。堂座票价约十多元,超等约廿多元。关达权坦言当年一家六口总动员看电影属奢侈活动,「平均几个月看一次,储够钱才去。」在小朋友眼中,金茂坪戏院是豪华地标,「一上楼梯就有盏大水晶灯,在整个秀茂坪、观塘区是一绝。」

影院模式转变

迷你戏院的诞生,令香港电影院在八十年代面临经营模式的转变。香港电影资料馆一级助理馆长(节目)陈彩玉说:「年轻人追求多元化选择,大型戏院座位动辄过千,却只放映一出戏,若划分成多间影厅,营商风险减少,观众选择更多。」据香港戏院商会资料显示,1993年全港影厅总数接近200间,其时迷你戏院几近取代旧式戏院。金茂坪戏院亦因秀茂坪村重建,生意大受影响,因而于1992年结业。

亲历两代影院交替的陈彩玉表示,观影经验是社会文化倒影,「以前看电影有种仪式感,预先排队买预售票,一家大小打扮一番。现在入戏院很随意,穿拖鞋是平常事,从中可看出文化转变。」

发展巨轮在转,旧式影院难免转型。此刻,空置三十年的金茂坪戏院,即将在华懋集团的规划下重建为电影文化中心,以支持香港电影业持续发展,同时为秀茂坪及邻近社区市民提供新的聚脚点,为该区注入新生命及活力。

上世纪六、七十年代大型影院热闹盛况

多位影视红星亲临现场,庆贺金茂坪影院开幕

金茂坪影院票价牌

金茂坪影院将重建为电影文化中心

-

多厅影院推动本土旧式影院经营模式改革

-

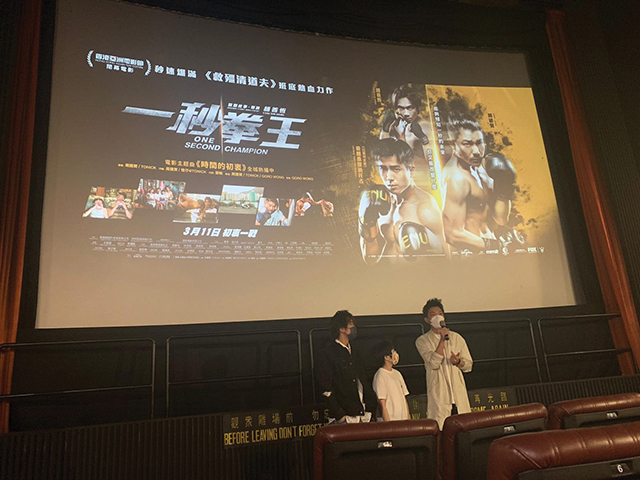

电影《一秒拳王》于屯门巴伦纽戏院举行谢票场